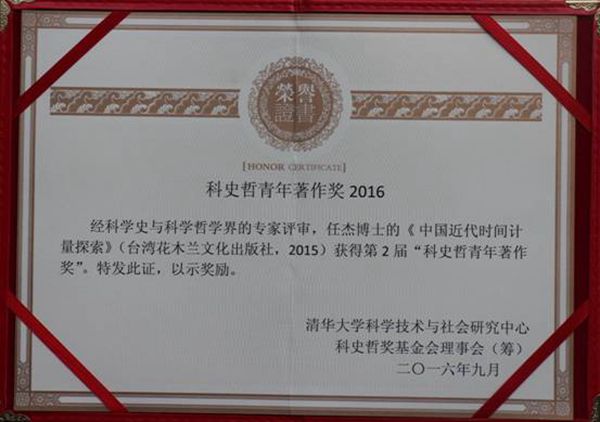

9月17日,中国计量大学人文社科学院任杰博士的著作《中国近代时间计量探索》获得清华大学第二届科史哲青年著作奖。下午3点,颁奖仪式在清华大学举行。颁奖仪式由清华大学科学技术与社会研究所王巍教授主持,范岱年先生首先致辞,之后,中国科学技术史学会理事长孙小淳教授、中国自然辩证法研究会科学哲学专业委员会理事长刘晓力教授先后致辞。国际科学技术史学会前主席刘钝先生则代表评奖委员会致辞。嘉宾致辞结束后,清华大学科学技术与社会研究所所长杨舰教授为获奖人颁发了证书,科史哲奖基金会向获奖人颁发了奖金。

颁奖仪式结束后,任杰博士应邀发表题为“中国时间计量近代化历程的梳理与思索”的报告,引发在场师生的广泛思考,会场一度进入热烈的讨论。

为促进中国科学史与科学哲学的发展,清华大学科学技术与社会研究所与科史哲奖基金会理事会(筹)于2015年联合设立了“科学史与科学哲学奖”,旨在奖励科学史与科学哲学领域的青年著作,促进青年学者的学术进步与职业发展。2015年首届奖项颁发给复旦大学徐英瑾教授的《心智、语言和机器: 维特根斯坦哲学和人工智能科学的对话》一书。

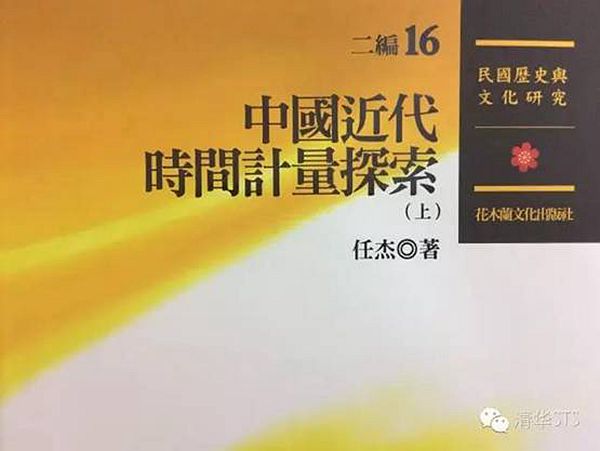

本届奖项的评奖范围为2013年1月1日至2015年12月31日正式出版的科技史、科技哲学、科技社会学或相邻领域的学术专著;获奖人的年龄(以出版年为准)限定在40岁以下;奖项的奖励金额为2万元人民币。本届评奖活动共征得符合评奖条件的专著24本。经过专家筛选、评分,任杰(1983年生)的《中国近代时间计量探索》(上下册,台湾花木兰文化出版社,2015)被最终选定获奖。评委会认为:“时间计量是人类文明的不可或缺部分。任杰的《中国近代时间计量探索》全面描述了中国从16世纪到20世纪中叶的时间计量发展历程,并梳理出了三条主要线索:中国时间计量的逐步西化;新兴市镇播时方式与钟表普及导致平太阳时标的兴起;19世纪以来远程播时革命引发了标准时与夏令时。尽管本书在社会变迁、时间观念与计时技术的关联等方面尚存在拓展空间,评审委员会仍然认为它史料丰富、论述周翔、写作规范、工作量大,是非常扎实的一部科技史专著,因此决定将本年度“科史哲青年著作奖”授予该书。”