7月1日上午,“首届中德创业论坛”在我校举行。来自中德两国的教育学家、创业导师等,与我校的200余位师生面对面交流,共同分享创新创业实践经验。本次论坛由我校和德国中国服务中心协会主办。浙江省教育厅副厅长朱鑫杰、全国高校毕业生就业协会副理事长王炽昌、德意志联邦共和国中国服务中心协会主席姚豫杰、校长林建忠教授、德累斯顿工业大学特雷夫·考贺汉教授、德累斯顿经济技术大学的迪雅克·日邂尔特教授、中国大学生创业导师陈爱国等出席论坛。会议由校党委副书记陶伟华主持。

今天的浙江,平均每13个人中就有一个“老板”,平均每43个人中就有一家企业。朱鑫杰副厅长指出:“大众创业、万众创新正成为浙江常态。”近年来,我省以求真务实精神大力推进大学生自主创业,加大创业资金资助、税费减免、创业基地建设、网上创业等方面的扶持力度,加大了资金投入,2010-2012年各级政府和高校共投入大学生创业扶持资金6亿元,构建了全方位促进大学生创新创业的政策体系。

“创业或许成为高等教育模式的重要突破口。”王炽昌副理事长说。目前,我省90%以上的高校面向全校学生开设了创新创业教育课程。王炽昌认为,创业在高校内发展,需注重由知识传授到创新创业能力的培养,要与社会实际联系起来,并加强教师的创业理论水平和实践水平。

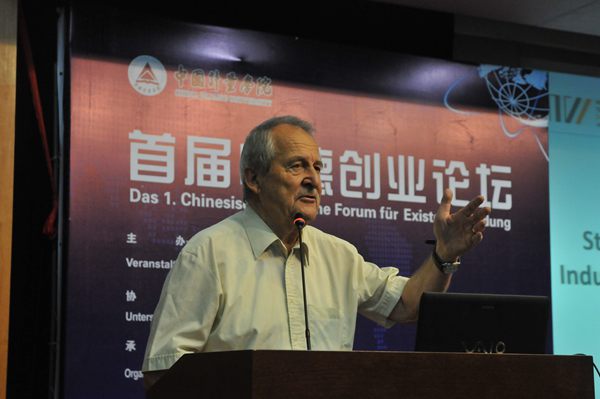

作为世界工业强国,德国先进的“工业4.0”模式,具有引领全球工业、拉动世界经济的积极作用。解密工业领跑者背后的“秘密武器”,特雷夫·考贺汉教授坦言,是“双元制”成就了“德国制造”——学生一半时间在校内学习,一半时间在企业实习工作,学生在学习的同时寻找就业、创业的平台。“在德国年轻人中,几乎人人都知道‘工业4.0’,不少学生从小就关注社会工业进程,更有超过60%的年轻人接受‘双元制’教育培训。”迪雅克∙日邂尔特教授更是把德国“工业4.0”的发展模式与我国的“互联网+”相提并论,认为二者模式类似,信息关联度高,都是不同的生产要素在互联网下进行的数字转换。

目前,浙江省大学生创新创业意识和能力明显增强,有创业意愿的大学生逐年增长, 2011、2012、2013届高校毕业生毕业一年后的自主创业率分别达到3.8%、4.42%、4.63%,呈逐年增长态势。面对这一喜人的增长数据,陈爱国强调“成功是不断试错的结果”,要“降低试错成本”,他提醒大学生在创业过程中要避免过于理想化、条件准备不足、资源匮乏、定位失准的情况。

2010年以来我省高校创业园平均孵化率达到40%左右,一大批大学生创业企业和企业家涌现,为实现我省创新驱动战略提供了新的动力。以中国计量学院科技园为例,科技园自2009年创建以来,共累计孵化企业207家,其中大学生创业企业109家,大学生创业成功率60%以上。科技园也因此被认定为国家级大学科技园、国家级科技企业孵化器、高校学生科技创业实习基地、杭州市大学生创业园。“我们以全新的教育理念、完善的扶持政策、一流的服务平台,激励和引导大学生创新创业,取得了明显成效。”中国计量学院国家大学科技园负责人张淑琴说。

“大学生可以成为创业的主体,也应该成为创业的主体。我们期盼本次论坛能引起社会对大学生创业的更大重视,促进大学生创业工作更加美好的未来。”校长林建忠表示。

朱鑫杰副厅长致辞

林建忠校长致辞

德意志联邦共和国中国服务中心协会主席姚豫杰致辞

陶伟华副书记主持会议

特雷夫·考贺汉教授作主题报告

迪雅克∙日邂尔特教授作主题报告

王炽昌副理事长作主题报告

中国大学生创业导师陈爱国作主题报告

中国计量学院国家大学科技园负责人张淑琴作主题报告