“我一生中感到最幸福和最满足的,是我能够为中国科学家这一伟大的群体,服务一生”,说这句话的是一位72岁高龄的老人家,他做过外交官,做过国家副总理的秘书,也曾是一名杰出的科普作家。几十年来,他笔耕不辍,著作等身。他如此定义幸福的公式:幸福=快乐+意义+健康。

4月15日晚,历任中国驻索马里大使馆随员、方毅副总理秘书、中国科学报社总编辑、中国科学院机关党委书记、中科院文联主席等职务的郭曰方先生应图书馆邀请,做客我校嘉量讲坛,带来了一场题为《与文化同行》的讲座,侃谈自己的人生历程、评述老一辈科学家鲜为人知的故事。

与科学结缘

郭老回忆当年,大学毕业以后被分配到外经部,经过组织推荐,成了方毅副总理的秘书,从此,走向了一条充满光鲜却又挑战重重的道路。

1979年,郭曰方跟随邓小平率领的出访团开启了中美关系的破冰之旅,这成了他命运的转折点。在美国期间,他身负重任,为完成使命不辞心力,最终出色的完成了任务,促进了中美两国关系的发展。但长期繁重的工作使得他积劳成疾,查出了胃癌。进入治疗,切掉了四分之三的胃,长达五年的化疗,体重低至99斤,治疗过程是痛苦而漫长。

但他并没有被病魔压倒。在胃癌得到初步遏制以后,他来到了中科院,在这里,他同许多老一辈的科学家建立了深厚的友谊,包括钱三强、茅以升、邓稼先等。从此,他与科学结下了不解之缘。

科学家的魅力

当我们享受着科学带来的便利时,殊不知,这其中蕴含了多少老一辈科学家的披荆斩棘的艰辛。郭老结合自身的工作和生活经历,用充满深情的言语,谈到了我国许多老一辈科学家鲜为人知的事迹。

陈景润蜗身于五平方米的小房间攻克哥德巴赫猜想,仅容转身的卧室堆满了稿纸,年过四十依然单身,组织上帮忙解决了个人问题;郭永怀乘坐的专机在降落那一刻,突然失火,他与警务员的遗体紧紧抱在一起,他们用生命保全了装有珍贵资料的文件夹……

科学家们正是凭着对科学执著追求的精神,新中国百废待兴的关键时刻,或在戈壁滩上写赤诚,或在大漠深处筑丰碑。

郭老强调说,他们做人、做事、做学问所体现出来的修养是非常值得我们年轻人学习的。“一个真正的科技工作者只有为了祖国和人民、为了科学和社会,在荆棘丛生的山路上奋勇攀登,才能到达光辉的顶点,他的人生才会更加精彩”。

幸福的公式

尽管已年过七旬,端坐台上演讲的郭老依然精神矍铄。不平凡的人生履历,特别是几十年来同癌症的抗争经历,让郭老对人生“幸福”的含义有了最深刻的感悟。他如此定义幸福的公式:幸福=快乐+意义+健康。

与癌症殊死搏斗、与时间争分夺秒,“坚强面对人生,哪怕只剩两年,两天,我也要做点什么!”为此,郭老把全部业余时间和爱好激情都投入到了文学创作和科普传播中。如今,郭老已先后在全国各地报刊发表文学、新闻等科普作品3000余篇、出版著作40余部,包括诗集、散文集、传记文学等。

讲到动情处,他还深情朗诵了他创作的诗歌《金色池塘》及《昨天,今天,明天》。郭曰方豁达乐观的人生态度、对创作的热情感染了在座的每一个人,现场响起来一阵又一阵的掌声。

面对台下正处于人生黄金成长期的大学生,郭老告诫道,“大学四年,是人生最美好的时光。我们要珍惜,要建立自己的目标,只要坚持,总会取得成就!”

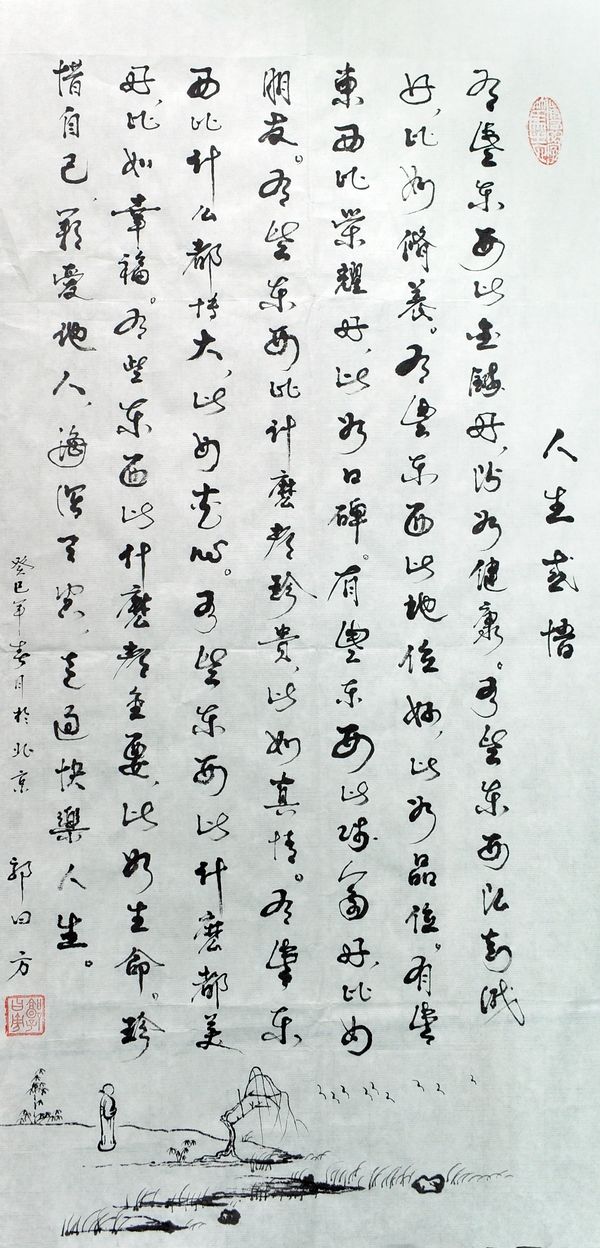

讲座最后,他现场拿出了特意为我校师生题写的一幅书法作品,并激励大学生“驾驶生命的风帆,乘风破浪走向成功的彼岸。”